| 日曜大工で茶道具を! |

| 投稿者:石見 恭彦(9地区) |

<お茶のメンバーと一緒に懇親会> |

16年前に会社を定年退職したとき、無趣味な私はこれからどう過ごそうか?はたと困りました。そこで少しでも手掛かりのある趣味を片っ端から始めました。そのなかで、枚方市シルバー人材センターでの植木の剪定やNALC(ナルク)の入会で日曜大工と植木の剪定の活動を始めました。

私の家内は近所の同好の人を集めてお茶の会を開いている関係で、時々茶道具の製作依頼が私に来ました。NALC「天の川クラブ」の9地区の花見茶会では、桜の樹で結界を作ったり、後期高齢者で座るのが辛いからと椅子で茶を点てることのできる御園棚を作ったり、植木の剪定をしたときに切り落とした形の良い枝を利用して何かを作ったりして参りました。

私は茶の道については全くの門外漢ですので、淡交社(日本の伝統文化情報、茶道や美術に関する書籍を出版)の本を参考に見よう見まねで作りました。決して作品と呼ばれるようなものではなく正に日曜大工レベルですが、一つ一つの作品に前記のようなストーリーがあり、夫々の作品には愛着があります。

そのようなことで同好のグループはありませんが、家内のお茶のメンバーとは家族ぐるみでお付き合いをしており、一泊旅行をしたり、京都散策を楽しんだり、年に1回夫々得意の書・絵・写真・刺繍・染物・手工芸などを持ち寄って作品展を開いたりして楽しんでいます。

以下、日曜大工で作りました主な作品集(茶道具)です。 ご笑覧くだされば幸いです。

|

<画像をクリックすると拡大表示されます> |

(戻りは画像または、「Back」ボタンをクリック) |

<ビルマ土産の水瓶、漆塗りのコースター、ヒスイの象を組合せた水差し > |

<ビルマ土産の鐘と撞木を使った銅鑼掛け> |

<孟宗竹二重切花入れ> |

<五行棚> |

<置炉と向板台目> |

<よし棚と釣瓶水指し> |

<桜と山茶花の結界>

|

<御園棚> |

<茶杓> |

<配膳棚> |

<旅箪笥>

|

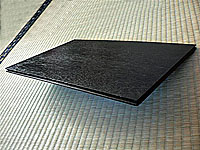

<矢筈板> |

|

<ご参考>

・五行棚:家元玄々斎の好みで、三本の竹が柱でつくられ五行(木・火・土・金・水)全部が納められるという棚。

・向板台目:茶室で向切(むこうぎり)の炉の向こう側に入れる板で、長さは畳の幅と同じ、板幅は45cmほど。

・結界:立ち入り禁止の境界。 竹や木でつくり、道具畳と客畳の境に仕切りとして置くもの。

・御園棚:立皇太子礼祝典の為に考案された立礼の椅子式の茶道具。

・旅箪笥:茶の湯の棚物の一つで、千利休が豊臣秀吉の小田原の陣に従った時に旅行用の茶箪笥として考案。

・矢筈板:矢の羽根の形をした三角の切り込みのある板で、茶道の床の間に花を生ける際に下に敷く板。

|

|